前言

计算机网络知识是我们平常比较容易忽略的,今天我们来梳理一下。

计算机网络基础

简介

计算机网络按照数据通信和数据处理的功能可分为两层:内层通信子网和外层资源子网。

- 通信子网的结点计算机和高速通信线路组成独立的数据系统,承担全网的数据传输、交换、加工和变换等通信处理工作。

- 资源子网包括计算机、终端、通信子网接口设备、外部设备(如打印机等)及各种软件资源等,它负责全网的数据处理和向网络用户提供网络资源及网络服务。

数据通信基础

基本模型

数据通信的基本模型包含6大组件,需精准区分功能:

- 信源:发送数据的设备(如计算机);

- 信宿:接收数据的设备(如服务器);

- 信道:传输数据的物理/逻辑链路(如光纤、无线电波);

- 编码/解码:信源将数字数据转为信号(编码),信宿将信号还原为数据(解码);

- 干扰(噪声):影响信号传输的外部因素(如电磁干扰)。

信道分类与带宽:

- 模拟信道:传输连续模拟信号(如电话线),带宽计算公式为 W = f2 - f1 ( f1 为最低频率, f2 为最高频率);

- 数字信道:传输离散数字信号(如光纤),以“码元”为基本传输单位,码元速率(波特率) B = 1/T ( T 为码元周期,单位Baud)。

奈奎斯特定理

贝尔实验室的研究员亨利・奈奎斯特(Harry Nyquist)于 1924 年推导出了有限带宽无噪声信道的极限波特率,称为奈奎斯特定理。

内容为:

- 若信道带宽为W,则奈奎斯特定理指出最大码元速率为B = 2W(Baud);

- 码元携带的信息量由**码元取的离散值的个数(就是种类)**决定,一个码元携带的信息量 n(位)与码元的种类数N存在关系

N=2^n(比如马元携带1位信息,种类数就是2); - 单位时间内在信道上传送的信息量(位数)称为数据速率,数据速率

R = 2W × log₂N(b/s)

例子:

- 带宽为 4kHz 的理想信道,一个码元携带的信息量为 4(位)(即N=16)时,极限传输率为 2×4000×log₂16 = 32000 b/s(即 32kb/s)。

意义:

- 激励我们通过更先进的编码技术,让每个码元携带更多信息量(提高N),从而提高传输速率。

香农定理

实际信道会受到各种噪声的干扰,因而远远达不到按奈奎斯特定理计算出的数据传送速率。

香农(Shannon)的研究表明,有噪声信道的极限数据速率可由下面的公式(称为香农定理)计算确定:

$$

C = W × log₂(1 + S/N)(b/s)

$$

其中:

- W 是信道带宽(Hz);

- S 是信号平均功率,N 是噪声平均功率,S/N 称为信噪比(常用分贝 dB 表示)

- 信噪比(dB)=10×log10(S/N)

香农公式表明:信道带宽越宽、信噪比越大,极限传输速率越高;只要实际传输速率低于 C,理论上能找到无差错传输的方法;超过 C 则必然出现差错。

误码率

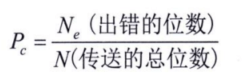

用误码率表示传输二进制位时出现差错的概率,公式如下:

在计算机通信网络中,误码率一般要求低于10^-6,即平均每传送1Mb才允许错1b。

在误码率低于一定的数值时,可以用差错控制的办法进行检查和纠正。

差错控制

通信过程中出现的差错可大致分为两类:一类是由热噪声引起的随机错误;另一类是由冲击噪声引起的突发错误。

要进一步提高传输质量,就需要采用有效的差错控制办法。

| 对比维度 | 奇偶校验检错码 | 海明码 | 循环冗余校验码(CRC) |

|---|---|---|---|

| 核心功能 | 仅能检测单比特错误,无法检测双比特及以上错误,且无纠错能力 | 可检测并纠正单比特错误,部分版本(如扩展海明码)可检测双比特错误 | 可高效检测单比特错误、双比特错误、奇数个比特错误,以及长度不超过生成多项式阶数的突发错误,无纠错能力 |

| 编码原理 | 在数据位后添加1位校验位(奇校验使总1的个数为奇数,偶校验使总1的个数为偶数),通过校验位与数据位的“异或”或“求和取模2”实现检错 | 将数据位分组,插入多个校验位,使每个数据位被特定校验位覆盖,通过校验位构成的“校验方程”定位并纠正错误 | 将数据帧视为二进制多项式,用生成多项式(预先约定)对其进行“模2除法”,余数作为CRC校验位附加在数据帧后,接收端重复该运算,若余数为0则认为无错 |

| 校验位长度 | 固定1位(无论数据位长度多少,仅需1位校验位) | 设数据位长度为 n ,校验位长度为 k ,需满足 2^k \geq n + k + 1 (如8位数据需4位校验位) | 由生成多项式阶数决定,常见生成多项式(如CRC-16、CRC-32)对应校验位长度为16位、32位 |

| 优缺点 | - 缺点:检错能力弱,无法纠错; - 优点:实现简单、开销小(仅1位校验位); | - 缺点:校验位开销较大,实现复杂度高于奇偶校验; - 优点:具备单比特纠错能力,检错覆盖范围较奇偶校验广; | - 缺点:无纠错能力,生成多项式需收发双方预先约定; - 优点:检错能力极强(尤其对突发错误),实现标准化(如CRC-32用于以太网),开销可控 |

| 典型应用场景 | 对差错要求极低、追求简单开销的场景(如早期低速串口通信、简单传感器数据传输) | 对可靠性有一定要求,需纠正单比特错误的场景(如内存数据校验、早期卫星通信) | 对检错效率要求高的场景(如以太网帧校验、硬盘数据存储、文件传输校验、通信协议(如PPP)) |

网络体系结构与协议

简介

网络体系结构是指计算机网络的各层及其协议的集合。

网络协议三要素:

- 语法,即控制信息或数据的结构和格式(如TCP报文的字段结构);

- 语义,即需要发出何种控制信息、完成何种动作以及做出何种应答,(如“SYN”标志表示建立连接);

- 同步,即事件实现顺序的详细说明(如TCP三次握手的步骤)。

其中我们重点掌握OSI七层模型、TCP/IP四层模型、“层功能-常见协议-设备”的对应关系,了解下网络地址。

OSI七层模型

OSI模型是理论框架,每层功能、数据单位、协议及设备需精准对应:

| 层次 | 名称 | 核心功能 | 数据单位 | 常用协议 | 典型设备 |

|---|---|---|---|---|---|

| 7 | 应用层 | 为用户提供应用接口(如文件传输、邮件) | 数据 | HTTP、FTP、SMTP、POP3 | 七层负载均衡设备 |

| 6 | 表示层 | 数据格式转换(如JPEG编码、DES加密) | 数据 | JPEG、ASCII、MPEG | - |

| 5 | 会话层 | 建立、管理、终止会话(如同步与恢复) | 数据 | RPC、SQL、NFS | - |

| 4 | 传输层 | 端到端可靠传输(差错/流量控制) | 段(TCP)/报(UDP) | TCP、UDP | 四层负载均衡设备 |

| 3 | 网络层 | 路由选择、分组转发(跨网络传输) | 分组(包) | IP、ICMP、ARP、RARP | 路由器 |

| 2 | 数据链路层 | 点到点帧传输(差错/流量控制) | 帧 | HDLC、PPP、IEEE 802 | 交换机、网桥 |

| 1 | 物理层 | 定义物理特性(如接口、信号编码) | 比特流 | RS-232、RJ-45、V.35 | 中继器、集线器 |

TCP/IP四层模型

TCP/IP是互联网的实际协议体系,需要重点掌握;

| TCP/IP层次 | 对应OSI层次 | 核心协议 | 功能 | 网络通信标识 | 典型设备 |

|---|---|---|---|---|---|

| 应用层 | 应用层+表示层+会话层 | HTTP、FTP、NFS、Telent、SMTP、DNS、DHCP | 提供应用服务 | 域名 | 七层负载均衡设备 |

| 传输层 | 传输层 | TCP(可靠)、UDP(不可靠) | 端到端数据传输 | 端口号 | 四层负载均衡设备 |

| 网络层 | 网络层 | IP、ICMP、ARP | 路由与分组转发 | IP地址 | 1. 路由器、2. 三层交换机、3. 防火墙(网络层功能部分) |

| 网络接口层 | 数据链路层+物理层 | 以太网、帧中继、ATM | 物理介质访问 | MAC地址 | 1.网卡(NIC)、2. 调制解调器(Modem)、3. 集线器、4. 交换机 |

常用协议

| 协议名 | 协议层 | 功能描述 | 端口号 |

|---|---|---|---|

| ARP(地址解析协议) | 网络接口层 | 将IP地址解析为MAC地址,仅在局域网内生效 | 无 |

| RARP(反向地址解析协议) | 网络接口层 | 将MAC地址解析为IP地址 | 无 |

| ICMP(互联网控制消息协议) | 网络层 | 用于在网络设备间传递控制消息(例如:ping测试 ),不传输应用数据 | 无 |

| TCP(传输控制协议) | 传输层 | 面向连接的可靠传输协议,通过三次握手建立连接、四次挥手关闭连接;支持流量控制、拥塞控制和重传机制,确保数据有序、无丢失 | 无固定端口号 |

| UDP(用户数据报协议) | 传输层 | 无连接的不可靠传输协议,无需建立连接,传输速度快但不保证数据的有序、无丢失;适合实时性要求高的场景(视频直播) | 无固定端口号 |

| HTTP(超文本传输协议) | 应用层(依赖TCP协议) | 用于在客户端(如浏览器)与服务器之间传输超文本数据(如HTML文件、图片),是网页访问的核心协议;是明文传输 | 80 |

| HTTPS(安全超文本传输协议) | 应用层(依赖TCP协议、基于TSL/SSL协议加密) | 在HTTP协议的基础上添加TLS/SSL加密层,实现数据传输的机密性、完整性,并实现身份认证,用于传输敏感数据 | 443 |

| FTP(文件传输协议) | 应用层(依赖TCP协议) | 用于客户端和服务器之间的文件上传、下载;支持断点续传和目录管理,明文传输 | 21(控制连接)、20(数据连接) |

| SFTP(SSH文件传输协议) | 应用层(依赖TCP协议) | 基于SSH协议的加密文件传输协议,替代FTP协议的安全版本 | 22(与SSH协议共用端口) |

| SSH(安全外壳协议) | 应用层(依赖TCP协议) | 替代Telnet的远程登录协议,通过加密通道实现客户端与服务器的安全交互,支持远程命令执行、文件传输等 | 22 |

| Telnet(远程终端协议) | 应用层(依赖TCP协议) | 用于客户远程登录到服务器,模拟本地终端操作,明文传输 | 23 |

| SMTP(简单邮件传输协议) | 应用层(依赖TCP协议) | 用于发送邮件,仅负责发送,不负责接收 | 25(明文端口)、587(加密端口) |

| POP3(邮局协议) | 应用层(依赖TCP协议) | 用于接收邮件,支持“下载并删除”或“下载并保留”两种模式 | 110(明文端口)、995(加密端口) |

| IMAP4(互联网邮件访问协议) | 应用层(依赖TCP协议) | 功能更强大的邮件接收协议,支持客户端与服务器邮件同步(如文件夹、已读/未读状态),可按需下载邮件内容,适合多设备协同 | 143(明文端口)、993(加密端口) |

| DNS(域名系统协议) | 应用层(依赖 UDP(优先)或 TCP(用于大尺寸域名解析)) | 将人类易记的域名(如 www.baidu.com)解析为计算机可识别的 IP 地址(如 110.242.68.66),是互联网访问的“地址簿” | 53 |

| DHCP(动态主机配置协议) | 应用层(依赖UDP协议) | 用于局域网内自动为设备分配 IP 地址、子网掩码、网关、DNS 服务器等网络参数,避免手动配置的繁琐 | 67(服务器)、68(客户端) |

TCP与UDP

对比

| 协议 | 连接类型 | 可靠性 | 流量控制 | 差错控制 | 适用场景 | 典型应用协议 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| TCP | 有连接(三次握手) | 可靠(确认、重传) | 滑动窗口 | 校验和、重传 | 可靠性要求高 | HTTP、FTP、SMTP |

| UDP | 无连接 | 不可靠(无重传) | 无 | 校验和 | 速度快、可靠性要求低 | DNS、DHCP |

TCP的三次挥手(建立连接)

- 客户端 -> 服务端:SYN=1、seq=x(请求连接)

- 服务端 -> 客户端:SYN=1、ACK=1、seq=y、ACKnum=x+1(确认)

- 客户端 -> 服务端:ACK=1、ACKnum=y+1

为什么需要三次握手:

1 | 通过第一次握手服务端知晓了客户端的存在,通过第二次握手客户端知晓了服务端的存在,那么为什么还要进行第三次握手呢?因为如果第二次握手时出现网络问题,服务端不知道客户端是否接到了自己的确认消息,如果这时就开启连接,而客户端其实没有收到服务端的确认,那么这个连接就会一直开启,无法关闭(客户端既然不知道服务端已经发送确认消息(连接建立),就不可能发起关闭请求,而服务端不知道客户端其实没有收到确认消息,还在傻傻等待客户端的后续请求,不会主动关闭连接);那么为什么不用四次握手呢?简单来说,三次握手已经足够保险,不需要过多的开销; |

TCP的四次挥手(关闭连接)

- 客户端 -> 服务端:FIN=1,seq=u

- 服务端 -> 客户端:ACK=1,ack=u+1,seq =v

- 服务端 -> 客户端:FIN=1,ACK1,seq=w,ack=u+1

- 客户端 -> 服务端:ACK=1,seq=u+1,ack=w+1

为什么需要四次挥手:

1 | 简单来说,第一次挥手是客户端告诉服务端:“我已经说完了,不会再发送新的请求”,第二次挥手是服务端告诉客户端:“我明白了,你不会再发送新的请求”,第三次是服务端告诉客户端:“我也已经说完了,不会再发送新的请求”,第四次是客户端告诉服务端:“我明白了,你也不会再发送新的请求,既然咋俩都没事了,那就关闭连接”;双方都需要告诉对方自己已经发送完毕,并且得到对方的确认信息,就可以关闭连接了。 |

网络地址

Internet依靠TCP/IP协议簇在全球范围内实现不同硬件结构、不同操作系统、不同网络系统的互连。在Internet上,每个节点都依靠唯一的IP地址互相区分和相互联系。

IPV4

原理介绍

IPV4地址是一个32位的二进制数逻辑地址,为了人们使用方便,习惯上将这个32位的数字划分成4个字节,并在每个字节之间以“.”来区分。例如,IP地址11000000 10101000 11001000 10000000,每字节用十进制数来表示,字节之间用圆点分隔,表示为192.168.200.128。

每个IPV4地址由两部分组成,分别是网络号和主机号:网络号用于标识一个唯一的网络,主机号则标识该网络中的一台主机;注意:主机号全为0和全为1的地址不可分配给具体设备,主机号全为 0 的地址(网络地址)标识一个网络本身,代表整个子网;主机号全为 1 的地址(广播地址)用于向子网内所有设备发送广播消息(如 ARP 请求、DHCP 发现报文)。

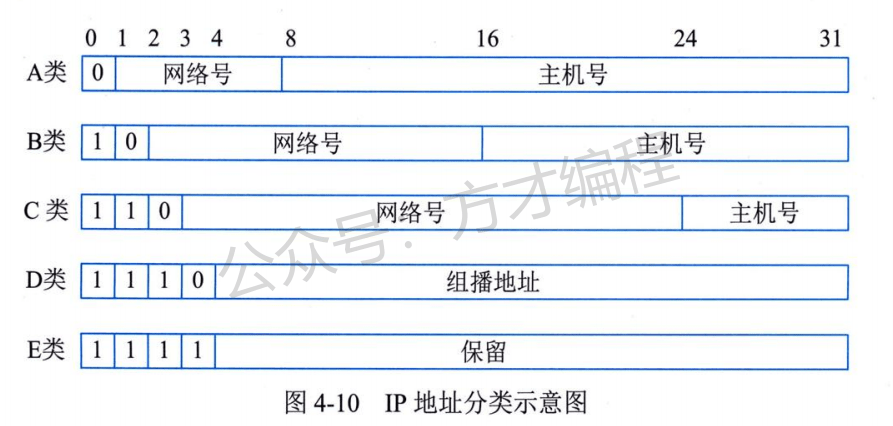

根据网络号和主机号的划分,IPV4地址可以分为5类:

| 地址类别 | 保留位(最高位) | 网络号位数 | 主机号位数 | 点分十进制范围(全量) | 其中内网IP范围 | 以内网IP为标准的适用场景 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| A类 | 0 | 8 | 24 | 0.0.0.0~127.255.255.255 | 10.0.0.0~10.255.255.255 | 共 1677 万个地址,大型网络(支持大量主机,如跨国企业、骨干网络) |

| B 类 | 10 | 16 | 16 | 128.0.0.0~191.255.255.255 | 172.16.0.0~172.31.255.255 | 约 104 万个地址,中型网络(如区域级企业、高校校园网) |

| C类 | 110 | 24 | 8 | 192.0.0.0~223.255.255.255 | 192.168.0.0~192.168.255.255 | 约 65 万个地址,小型网络(如家庭局域网、小型办公室) |

| D类(组播) | 1110 | 无 | 无 | 224.0.0.0~239.255.255.255 | ~ | 多目标通信(如视频会议、实时数据广播) |

| E类(保留) | 1111 | 无 | 无 | 240.0.0.0~255.255.255.255 | ~ | 科研与实验用途(未用于公共网络) |

注意:

- 公网 IP 是全球唯一(全球统一管理)、可直接接入互联网并被全球访问的 “公开门牌号”,需主动向国际互联网地址分配机构(如 IANA)或运营商购买或申请;

- 内网 IP 是仅用于局域网内部、需通过 NAT 转换为公网 IP 才能联网的 “内部小门牌”,无需向任何机构申请,直接在局域网内使用;

- 为了满足内网的使用需求,IPv4保留了一部分不在公网使用的IP地址,即内网IP;

子网技术

IPV4因采用32位地址,地址空间的总容量受限,随互联网发展,会出现IP地址紧缺的问题。而在实际的网络运用中,也有可能某单位只需要C类网络,却申请了B类网络,出现IP地址闲置浪费等情况。

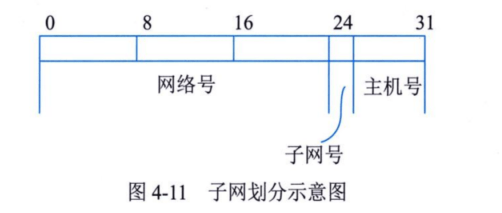

为解决这些问题,子网技术应运而生,它利用 IP 地址的主机号部分进一步划分子网,通过灵活定义子网标识位数,能控制每个子网的规模,从而缓解 IP 地址浪费等问题。

- 子网技术:其核心思想是把 IP 地址划分为网络号、子网号和主机号三部分

- 子网掩码:子网由子网掩码进行标识,是一个32位的二进制数,其网络标识和子网标识部分全为1,主机标识部分全为0。

- 判断多个IP是否在同一个子网内:其方法是将IP地址与给定的子网掩码分别进行逻辑与运算,如果结果相等,则属于同一个子网,否则就不属于同一个子网。

子网划分有两个公式:

子网数 = 2^m ( m 为子网号位数);

可用主机数 = 2^n - 2 ( n 为主机号位数,减2是排除主机号“全0网络地址”和“全1广播地址”)。

子网相关计算

设IP地址 A、B和C分别为190.78.240.1、190.78.250.1和190.78.230.1,子网掩码为255.255.240.0,问这3个IP是否在同一个子网中。

解答过程:

- 将它们(IP地址与子网掩码)转换为二进制表示形式,则为:

1 | # IP地址 |

- 将IP地址与子网掩码进行逻辑与运算

1 | # 190.78.240.1 |

从上面的计算结果可知,IP地址190.78.240.1和190.78.250.1在一个子网内,而IP地址190.78.230.1 属于另一个子网。

基于CIDR的超网

超网本质是基于无分类域间路由(CIDR)技术,将 “网络前缀相同的连续 IP 地址” 聚合为一个统一的 CIDR 地址块的过程,是子网划分的逆向操作,核心目的是减少 Internet 路由表中的条目数量,解决传统子网划分导致的路由表膨胀问题,同时更高效地利用 IPv4 地址空间。

| 类型 | 特性 | 目的 | 操作位置 | 掩码长度 | 结果 |

|---|---|---|---|---|---|

| 子网 | 子网划分(Subnetting) | 将大网络分成小网络,用于内部管理 | 通常在一个组织内部进行 | 变长(从默认掩码向右借位) | 创建更多子网,每个子网主机数变少 |

| 超网 | 超网划分(Supernetting) | 将小网络合并成大网络,用于优化路由 | 通常在ISP之间或网络边界进行 | 变短(从默认掩码向左借位) | 创建更少的路由条目,地址范围变大 |

路由汇聚:

- 由于一个CIDR地址块中有很多地址,所以在路由表中就利用CIDR地址块来查找目的网络。这种地址的聚合称为路由汇聚。

- 路由汇聚的最终结果和最明显的好处是缩小网络上的路由表的尺寸。这样将减少与每一个路由跳有关的延迟,由于减少了路由登录项数量,查询路由表的平均时间将减少。由于路由登录项广播的数量减少,路由协议的开销也将显著减少。

CIDR的特点:

- CIDR把32位的IP地址划分为两个部分: “网络前缀(标识网络)+ 主机号(标识设备)” 两部分,记法如

x.x.x.x/网络号位数,例如128.2.3.4/20表示网络前缀为高20位(即网络号位数),主机号为低12位(32位-20位); - CIDR将网络前缀都相同的连续的IP地址组成一个CIDR地址块。**只要知道地址块中的任意地址,就可以得到这个地址块的起始地址(最小地址)和结束地址(最大地址)**。

CIDR相关计算

1 | 真题示例:把网络 117.15.32.0/23 划分为 117.15.32.0/27,得到的子网是()个?每个子网中可使用的主机地址是()个?划分后的网络的子网掩码是()? |

解析:

- 可知网络号从 23 变为 27,说明拿出了 4 位作为子网号;

- 根据前面的子网划分公式,可以划分出 2^4=16 个子网;

- 根据前面的子网划分公式,主机号是 32 - 27=5 位,所以共 2^5 - 2=30 个主机地址(主机地址不能为全 0 和全 1);

- 划分后的网络地址 117.15.32.0/27, IP 地址前 27 位是网络号,后 5 位为主机号,此时的子网掩码应是前 27 位为1,后 5 位为 0 的地址,二进制为:

11111111.11111111.11111111.11100000,转十进制即255.255.255.224。

IPV4&IPV6

IPv6的出现,核心是为解决IPv4地址资源耗尽的问题,并通过更大地址空间、更强安全性、更优扩展性等特性,支撑移动互联网、物联网等新兴领域发展,满足未来网络长期需求。

两者对比:

| 对比维度 | IPV4 | IPV6 |

|---|---|---|

| 地址长度 | 32位(4个字节),点分十进制表示(如 192.168.1.1) | 128位(16个字节),冒分十六进制标识(如 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334) |

| 地址容量 | 约 43 亿个(2³²),已基本耗尽 | 约 3.4×10³⁸个(2¹²⁸),可满足未来数十年需求 |

| 地址类型 | A、B、C、D(组播)、E(保留) | 单播、组播、任播(新增类型,可定位一组设备中的最近节点) |

| 子网掩码 | 需单独指定(如 255.255.255.0)或 CIDR 表示(如 / 24) | 仅使用 CIDR 表示(如 / 64),无传统子网掩码概念 |

| 头部结构 | 固定头部 20 字节,可选项多,灵活性低 | 固定头部 40 字节,简化字段(移除校验和等),可扩展头部更灵活 |

| 安全性 | 依赖上层协议(如 IPsec 需额外配置) | 内置 IPsec 支持,原生提供身份验证和加密功能 |

| 即插即用 | 需 DHCP 服务器分配地址或手动配置 | 支持无状态地址自动配置(SLAAC),设备可自动生成地址 |

| 广播功能 | 支持广播(向子网所有设备发送消息) | 取消广播,用组播替代(更高效的多设备通信) |

| 路由效率 | 路由表庞大,查找效率低 | 简化路由表结构,支持 hierarchical 路由,提升转发效率 |

| 对移动设备支持 | 需 NAT 等技术,移动性支持较弱 | 原生支持移动 IPv6,切换网络时保持连接稳定性 |

| 现状与过渡 | 目前主流,但地址枯竭问题突出,依赖 NAT 缓解 | 逐步部署中,需通过双协议栈技术、隧道技术、翻译技术 实现与 IPv4 兼容过渡 |

局域网与广域网

网络分类

计算机网络按分布范围分类如下:

| 网络类型 | 缩写 | 分布距离 | 计算机范围 | 传输速率 | 特征(技术 + 优势 + 局限) | 典型场景 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 局域网 | LAN | 10m~1km | 房间、楼宇 | 4Mbps~1Gbps | 技术特征:采用以太网(Ethernet)、WiFi 等技术,拓扑结构多为星型 / 总线型,使用交换机连接设备; 核心优势:延迟极低(通常 < 10ms)、误码率低(<10⁻⁸)、成本低、管理灵活; 潜在局限:覆盖范围有限,跨楼宇扩展需额外布线(如光纤)。 | 办公室、校园网、企业内部网络(如财务系统、文件共享)、家庭 WiFi 网络 |

| 城域网 | MAN | 10km~100km | 城市 | 50Kbps~100Mbps | 技术特征:以光纤为核心传输介质,常采用 SDH(同步数字体系)、DWDM(密集波分复用)技术; 核心优势:覆盖城市级范围,可整合多个 LAN,支持语音、数据、视频多业务传输; 潜在局限:建设成本高、维护依赖专业团队,速率低于 LAN。 | 城市宽带网(如电信 / 联通的城域骨干网)、有线电视网络、政务网(连接市政府与各区政府) |

| 广域网 | WAN | 100km 以上 | 国家、全球 | 9.6Kbps~45Mbps | 技术特征:依赖公共通信基础设施(如卫星、海底光缆、微波),使用路由器进行跨区域路由; 核心优势:覆盖范围无界,实现全球设备互联,支持长距离数据交互; 潜在局限:延迟高(跨洲传输可达 100ms 以上)、误码率较高(受链路稳定性影响)、速率最低。 | 互联网(全球互联)、长途通信(如跨国企业分公司间数据传输)、国家电网远程监控网络 |

局域网

局域网(Local Area Network,LAN)是将分散在有限地理范围内的多台计算机通过传输媒体连接起来的通信网络,通过功能完善的网络软件,实现计算机之间的相互通信和资源共享;

局域网结构

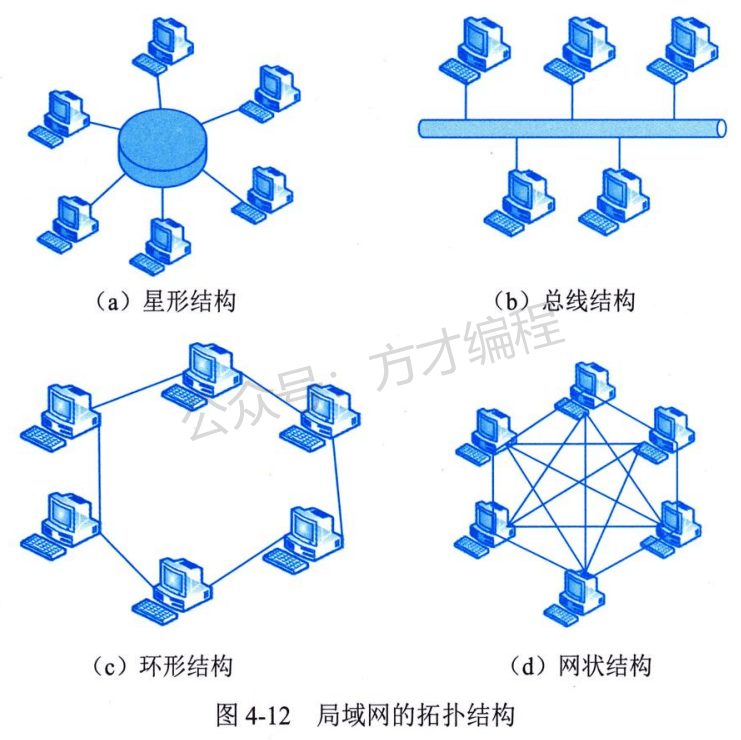

构成局域网的网络拓扑结构主要有星形结构、总线结构、环形结构和网状结构。

| 拓扑结构 | 核心特征 | 优点 | 缺点 | 典型应用 |

|---|---|---|---|---|

| 星形结构 | 以交换设备为枢纽,节点单独连接 | 易维护、单节点故障不扩散、故障易定位 | 枢纽故障致全网瘫痪、布线成本高 | 家庭WiFi、办公室局域网 |

| 总线结构 | 所有节点连一条共享线路 | 结构简单、布线少、成本低 | 节点多效率降、总线故障致全网断、难定位 | 早期以太网、小型宿舍网 |

| 环形结构 | 节点连闭合线路,呈环状排列 | 无数据冲突、传输效率稳定 | 单节点/线路故障断网、增减节点影响网络 | 早期令牌环网、工业控制网 |

| 网状结构 | 节点间均有独立物理线路,无中心 | 可靠性极高、延迟低、可选最优路径 | 布线复杂、成本极高、管理难度大 | 局域网核心骨干、专用网络 |

以太网

以太网是目前应用最广泛的局域网(LAN)技术。

- 传输介质:支持多种物理介质,适配不同场景需求

- 双绞线(最常用,如 Cat5e/Cat6 类线):传输距离约 100 米,适用于办公室、家庭等短距离布线;

- 光纤:传输距离可达数公里(单模光纤),用于楼宇间、数据中心核心链路;

- 无线(WiFi):基于 IEEE 802.11 标准,属于 “无线以太网”,无需布线,适用于移动设备场景。

- 核心协议标准:遵循 IEEE 802.3 系列标准

- 主流速率标准:100Mbps(快速以太网)、1Gbps(千兆以太网)、10Gbps(万兆以太网),部分场景已应用 40Gbps/100Gbps 高速以太网;

- 关键技术:早期采用CSMA/CD(载波监听多路访问 / 冲突检测) 解决共享介质的数据冲突问题,如今全双工交换网络已无需该机制(通过交换机实现 “一对一” 通信,无冲突)。

无线局域网

无线局域网(WLAN,Wireless Local Area Network)是无需物理线缆,通过无线电波实现设备互联的局域网技术,核心是摆脱布线束缚,满足移动终端(手机、笔记本、物联网设备)的灵活接入需求,最典型的应用就是日常使用的 “WiFi”。

WLAN 主要使用 2.4GHz 和 5GHz(WiFi 6/7 新增 6GHz)频段,两者性能差异显著:

| 频段 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 2.4GHz | 覆盖范围广、穿墙能力强 | 信道少(仅 3 个非重叠信道)、易受干扰(微波炉、蓝牙设备) | 远距离覆盖、穿墙需求场景 |

| 5GHz | 信道多、速率高、干扰少 | 覆盖范围小、穿墙能力弱 | 近距离高速传输(如高清视频) |

| 6GHz | 超大带宽(320MHz 信道)、无干扰 | 覆盖范围最小、穿墙能力弱 | 对速率 / 延迟要求极高的场景 |

无线局域网的优势:

- 灵活性高:设备可在信号覆盖范围内移动,无需插拔网线(如手机在家庭内随处连 WiFi);

- 部署便捷:无需布线,尤其适合老旧建筑、临时场景(如展会、临时办公室);

- 扩展性强:新增设备只需支持 WiFi,无需额外布线,可快速扩容。

无线局域网的局限性:

- 信号易受干扰:2.4GHz 频段易受蓝牙、微波炉、邻居 WiFi 影响,可能导致网速波动;

- 覆盖范围有限:单 AP 覆盖半径通常 10-50 米(受墙体、障碍物影响),大空间需多 AP 组网;

- 安全性依赖配置:默认设置下易被 “蹭网” 或攻击,需依赖加密(如 WPA3)和访问控制保障安全。

WLAN 因无线信号暴露在外,安全性尤为重要,主流安全协议如下:

| 安全协议 | 特点 | 安全性等级 | 现状 |

|---|---|---|---|

| WEP | 早期协议,加密算法简单 | 极低 | 已淘汰,易被破解 |

| WPA | 过渡协议,修复 WEP 漏洞 | 中等 | 逐步被替代 |

| WPA2 | 主流协议,采用 AES 加密 | 较高 | 目前家庭 / 企业主要使用 |

| WPA3 | 最新协议,防暴力破解、加密更强 | 极高 | 逐步普及,新设备多支持 |

广域网

广域网(Wide Area Network,简称 WAN)是覆盖范围跨越城市、国家甚至全球的计算机网络,核心作用是连接不同地域的局域网(LAN)、城域网(MAN)或独立设备,实现远距离的数据传输与资源共享。它是互联网(Internet)的基础架构之一,也是企业跨地域办公、全球信息交互的关键支撑。

网络工程

网络工程的建设是一个极其复杂的系统工程,是对计算机网络、信息系统建设和项目管理等领域知识的综合利用的过程,可分为网络规划、网络设计和网络实施3个阶段,了解下每个阶段是做什么以及目的是什么即可;

| 阶段 | 做什么 | 目的是什么 |

|---|---|---|

| 网络规划 | 1. 网络需求分析(功能、通信、性能、安全等 7 类需求);2. 可行性研究(技术、经济等 4 方面论证);3. 现有网络分析(设备、访问量、协议等 9 项调研) | 1. 明确用户真实需求,为设计提供依据;2. 确认方案技术、经济等可行;3. 保障现有设备复用,降低成本 |

| 网络设计 | 1. 确定总体目标与设计原则;2. 设计通信子网(拓扑、分层)与资源子网;3. 设备选型(网络设备、服务器);4. 网络安全设计 | 1. 形成可落地的网络方案,匹配用户需求;2. 保障网络结构合理、性能达标;3. 确保设备兼容、系统安全可靠 |

| 网络实施 | 1. 制定工程实施计划;2. 设备到货验收;3. 设备安装(布线、机房等);4. 系统测试(设备、系统、应用);5. 试运行、用户培训、系统转换 | 1. 按计划有序推进建设,控制投资与进度;2. 确保设备合格、安装规范;3. 验证系统功能性能达标,保障稳定运行;4. 实现新旧系统平稳过渡,方便后续维护 |